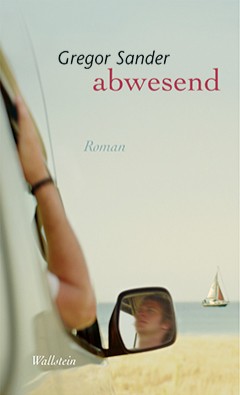

Abwesend

Wallstein Verlag (2007)

156 Seiten

ISBN-10: 3-8353-0143-8

ISBN-13: 978-3-8353-0143-6

Schicht für Schicht legt „Abwesend“ die Psychopathologien der Figuren frei, mal analytisch, dann wieder metaphorisch und anekdotisch. Andeutungen, Verknappungen und Zeitsprünge halten die Lektüre spannend. (...) Man darf von diesem Autor noch mehr erwarten.

Beate Tröger, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 23.6.2007

Gregor Sander (...) hat mit seinem neuen Roman einen beeindruckenden Text vorgelegt, der ohne ein Wort zuviel zu setzen, kurz und knapp die Geschichte einer Abwesenheit erzählt - eine Abwesenheit, die deshalb umso grauenhafter ist, weil die Präsenz des Vaters/des Staates/des Systems zugleich allgegenwärtig und dennoch niemals recht greifbar ist. Entscheidend, so zumindest ein Charakteristikum moderner großer Literatur, das auf Sanders Text gewiss zutreffen mag, ist das Nicht-Gesagte, die Lücke, der Bruch.

Werner Jung, Freitag, 1.2.2008

Das Romandebut „Abwesend“ des einstigen Schweriners, jetzigen Berliners Gregor Sander ist eine erfahrungsgesättigte Geschichte von Familien- und anderen Verhältnissen in der DDR und danach. (...) Zum Glück der Leser, die auf nur 150 Seiten einen ganzen Kosmos von Figuren und Beziehungen erhalten, wird er [die Hauptfigur] hier von mehreren Vergangenheiten ereilt: von der DDR- und der Wendezeit, von familiären Verhältnissen und der verflossenen Liebe, auch von der Vergangenheit seines Vaters, der einst fast so beharrlich schwieg wie jetzt.

Christine Weder, Neue Zürcher Zeitung, 16./17.6.2007

Gregor Sander zeichnet mit seinem sehr kontemplativen Roman ein schockierend realistisches Porträt einer traumatisierten Männergeneration.

Johannes Bruggaier, Verdener Aller-Zeitung, 5.4.2007

Mit dem Debüt „Abwesend“ gelingt Sander ein berührendes Porträt der Wendegeneration mit ihren Problemen in der Gegenwart.

Berliner Zeitung, 22.5.2007

„Abwesend“, der erste Roman des 1968 geborenen Gregor Sander ist ein interessantes Geschichtsbuch.

Literatur Extra, Juni/Juli 2007

„Abwesend“ ist nicht nur die Charakterstudie eines Menschen in einem tragischen Konflikt, es ist eine Familiengeschichte, wie man sie kennt, und auch ein Panorama über die DDR-Zeit, die Wendejahre und den Zustand der deutsch-deutschen Teilung heute.

Oliver Seppelfricke, Deutschlandfunk, 12.7.2007

Tatsächlich versteht Gregor Sander, etwa im Alter von Chris und wie dieser in Schwerin geboren, federnd und knapp Situationen zu schildern.

Josef Hanimann, Süddeutsche Zeitung, 13. 8, 2007

Sander arbeitet wirkungsvoll und literarisch geschickt mit Rückblenden. (...) Gregor Sander schreibt knapp und lakonisch. Sein schmaler Roman ist literarisch versiert aufgebaut.

Mario Alexander Weber, hr-online, 13.9.2007

Eine so lakonisch wie sensibel erzählte Familiengeschichte. (...) In angenehm unaufgeregtem Tonfall erzählt Gregor Sander von einem, der sich für das Leben der Eltern zu interessieren beginnt, bevor dieses mit ihnen verschwindet. Dabei gelingt es ihm, das Große im Kleinen sichtbar zu machen, indem er die Biografien seiner Figuren mit den politisch-gesellschaftlichen Verhältnissen verknüpft.

Kieler Nachrichten, 28.11.2007

Gregor Sander verpackt Christophs Erzählungen in einem lakonischen, direkten Stil, in dem stets leise Melancholie mitschwingt. Erzählt wird in vielen Rückblenden, die überaus kunstvoll ineinander verschachtelt werden.

Neue Westfälische, 24.12.2007

Kapitel 1 aus dem Roman "Abwesend"

Ich habe nie daran gedacht, meinen Vater zu töten. Es ist mir in diesen Tagen des vergangenen Sommers nicht in den Sinn gekommen, keine Sekunde lang. Erst meine Mutter führt mir die Möglichkeit vor Augen.

Sie zeigt mir dabei ihre Urlaubsfotos. Es ist später Nachmittag, kurz vor der Dämmerung, die Dunkelheit steht schon im Wald, und eine feuchte Kühle ist zu spüren vom See her. Das Grundstück sieht gut aus, akkurat, man sieht nicht die fehlende Hand meines Vaters. Es sieht auf eine Art sogar eleganter aus als zu der Zeit, in der sich ausschließlich mein Vater um den Garten kümmerte und nicht irgendein Frührentner unter der Aufsicht meiner Mutter. Der Rasen zieht sich kurz geschnitten bis zu der kleinen schulterhohen Mauer, die die Grenze zum Wald markiert. Blüten sind hochgebunden, und die Rabatten an den Rändern erscheinen mir reduziert. In der Mitte leuchtet der Swimmingpool türkis. Das Wasser ist noch nicht abgelassen. Es ist September, wir sitzen an der Südseite des Hauses auf der Terrasse. Die Markise ist heruntergelassen, gelbweiße Streifen über unseren Köpfen.

Sie sieht von einem Foto hoch, das sie und ihre Freundin Kelly vor einer Höhle auf Lanzerote zeigt, und ich denke in diesem Moment gerade darüber nach, wer es wohl geschossen haben mag, dieses Foto. Meine Mutter hat sicher niemanden darum gebeten, jedenfalls kann ich mir das nicht vorstellen. Ich kann mir überhaupt ihre Reisen mit Kelly oder irgendwem nicht vorstellen. Ohne meinen Vater. Sie hat auf diesem Bild einen Strohhut auf, den sie an der Krempe festhält, so als ob ein starker Wind weht. Ihre grauen, leicht welligen Haare sind zu einem Zopf gebunden, der ihr über die braungebrannten Schultern fällt. Sie sieht klein und schmal aus in Jeans und T-Shirt, kleiner und schmaler, als sie in Wirklichkeit ist, was an Kelly liegt, die auf diesem Foto neben ihr zu sehen ist, groß und wuchtig, man glaubt fast, den mächtigen Busen beben zu sehen, während sie meine Mutter an sich drückt und lacht. Die lächelt nur, und ihr Blick geht links an der Kamera vorbei, so als hätte sie den Fotografen noch kurz zuvor angesehen und jetzt wäre ihr die ganze Sache peinlich. Aber auch sie sieht zufrieden aus auf diesem Bild, glücklich, erholt, entspannt. Vielleicht denkt meine Mutter dies alles auch über sich selbst, als sie mich ansieht und sagt: "Ich dachte, du bringst ihn um."

Ich weiß sofort, wen sie meint. So überraschend das ist, was sie sagt, es ist doch eindeutig und klar für mich, wovon sie spricht, mit diesem einen Satz und aus dem Nichts heraus, nachdem wir vorher eine halbe Stunde lang über die Kanarischen Inseln geredet haben. Ich sage nichts, und sie legt mir die rechte Hand auf den Arm. Der breite goldene Ehering daran. "Wilhelm 12. 11. 1960" steht darin. Ich habe es als Kind oft gelesen, wenn sie den Ring ablegte, weil sie abwusch oder die Wäsche machte. Er war groß und schwer, und er bedeutete etwas, das wußte ich schon damals. Sie sagt: "Entschuldige, es ist nicht so gemeint."

Sie zieht die Hand zurück und schüttelt den Kopf, als würde sie sich über das, was sie gesagt hat, selber wundern. Das ist nicht so, das weiß ich, und so frage ich sie, vielleicht ein wenig um Fassung ringend: "Wie ist es dann gemeint?" Sie sieht mich an und greift nach ihrer Zigarettenschachtel. Langsam klappt sie den Deckel zurück und zieht eine Zigarette heraus, klopft sie auf den Tisch vor sich und sieht auf den Filter. So als müsse sie sich genau überlegen, was jetzt zu sagen ist. Ich kenne dies von unzähligen Zigaretten in den letzten drei Jahrzehnten und warte. Sie zündet sie an und sagt dann, während sie den Rauch ausstößt: "Ich bin noch nicht so oft in den Urlaub gefahren. Und du hast noch nie auf Wilhelm aufpassen müssen bis dahin. Das haben immer Astrid oder Gerd gemacht. Und dann warst du auch so angeschlagen von deiner Sache da in Berlin. Ich lag neben der dicken Kelly auf weißen Laken und mußte mir immer vorstellen, wie du ihn in den Pool kippst. Oder ihm ein Kissen auf das Gesicht drückst. Diese Bilder kamen von ganz allein. Einmal habe ich sogar davon geträumt und bin aufgewacht. Hochgeschreckt. So was passiert mir doch sonst nicht." Sie zieht noch einmal an der Zigarette und schüttelt dann wieder den Kopf, wie vorher. "Lassen wir es dabei."

Ich stehe auf und trinke in der Küche ein Glas Wasser. "Lassen wir es dabei." Mich würde es schon interessieren, warum meine Mutter mir zutraut, meinen eigenen Vater umzubringen. Ob es um Erlösung ging, Erlösung für ihn, und wenn nicht, was sie sonst dazu brachte, mir so etwas zuzutrauen. Durch das Küchenfenster kann ich sie sehen, wie sie sich langsam die Sonnenbrille auf die Nase schiebt, die Hand mit der Zigarette hängt über der Armlehne, und sie sieht in den Garten. Sie kann jetzt Stunden so dasitzen. Die Zigarette würde langsam ausgehen, irgendwann, und sie würde den Stummel erst dann in den Aschenbecher werfen, wenn sie aus diesem tranceartigen Zustand wieder erwacht. Sie raucht ein bis zwei Zigaretten am Tag, solange ich denken kann. Manchmal, bei Festen, etwas mehr, aber eigentlich nur diese ein bis zwei. Nikotin gegen meinen Vater, der dies haßt, und auch wenn er es jetzt kaum noch registriert, raucht meine Mutter weiter. Sie würde es auch abstreiten, daß ihr Mann irgend etwas mit diesen Zigaretten zu tun hat.

Langsam trinke ich noch ein Glas Wasser, spüle es dann aus und stelle es verkehrt herum in das zweite Chrombecken. Es wird dort nicht lange stehen, nichts steht lange dort, meine Mutter wird es später kurz trocknen und dann an den vorgesehenen Platz stellen. Dieses Haus ist sauber. Es glänzt fast von innen. Die Küche ist noch einmal aufgerüstet worden vor fünf Jahren mit neuen Schränken, Spülmaschine, Kühlschrank und so weiter. Dieses Haus steht meinetwegen.

So wurde es mir immer wieder erzählt, dies ist dein Haus, Chris, oder Christoph, je nachdem, wer es sagte, und es sagten alle immer mal wieder. Mein Vater, meine Mutter, meine Schwester, mein Bruder. Es wurde gebaut, weil ich auf die Welt kam, verspätet und nicht geplant.

Bis dahin hatte meine Familie in der Schliemannstraße gewohnt, in einer Dreizimmerwohnung am Rande der Schelfstadt, und ich glaube niemals, daß ich der Grund für diesen Hausbau war, nie und nimmer. Aber ich habe es sehr lange geglaubt.

Ich wurde am 18. Mai 1971 geboren, einem strahlenden Frühlingstag, wie meine Mutter nicht müde wird zu betonen. Auf die Welt gekommen als drittes Kind von Wilhelm und Viktoria Radtke, nicht eingeplant, und vielleicht nur aus Übermut gezeugt, aus Freude über einen Bauplatz am Kalkwerderring im Schloßgarten der Bezirkshauptstadt Schwerin. Mein Vater schaffte es, das Haus an meinem Geburtstag bezugsfertig zu haben, und als meine Mutter eine Woche später mit mir auf dem Arm nach Hause gebracht wurde, hatte er auch den Umzug bewerkstelligt. Ich war ganz in weiß gekleidet, mein Gesicht war etwas verknautscht, aber ich habe selbstverständlich so ausgesehen, als wäre ich zufrieden.

Der Garten war noch nicht angelegt und auch der Pool noch nicht gegraben. Mein Vater hatte in zwölf Monaten die Vorteile seines Parteibuchs und die Beziehungen seiner Schwiegereltern genutzt. Er hatte Handwerker bestochen, seine Studenten zu freiwilligen Arbeitseinsätzen bewegen können und die Armaturen im Bad mit Westgeld bezahlt. Von der kleinen Küche aus kann man hinter der Durchreiche das Eßzimmer sehen, an das sich, von einer Schiebetür getrennt, das Wohnzimmer anschließt, das eigentlich Fernsehzimmer heißen sollte, denn einen anderen Zweck hat es nicht. Beide Zimmer sind vollständig mit Möbeln ausgekleidet, die knapp unter der Fensterbretthöhe an den Wänden stehen. Eine Anfertigung meines Tischleronkels, der für das Furnier amerikanischen Nußbaum nahm. Ich weiß nicht, ob Nußbaumholz in Amerika so aussieht, die Schiebetür ist ein wenig rötlicher als die Möbel. Am Lieferungstag dürften meine Eltern zu einer kleinen Schar von Schwerinern gehört haben, die in angefertigten Möbeln wohnten.

Die Beziehung meiner Eltern begann im strömenden Regen. Auf einem Parkplatz in Dorf Mecklenburg, einem kleinen Kaff zwischen Wismar und Schwerin. Eine Mühle steht dort, die in den sechziger Jahren zu einem Restaurant ausgebaut wurde. Meine Eltern sind nicht besonders sentimental, aber wir haben später oft dort gehalten, wegen des guten Essens in der Bauernstube und wohl auch, weil dieser Ort der Beginn von allem war. Mir gefiel es in Dorf Mecklenburg, weil es ein paar kleine Käfige gab hinter der Mühle, in denen Schweine gehalten wurden, ein alter Bernhardiner und ein Pfau. Wir Kinder konnten dorthin laufen und uns die Tiere ansehen, während die Eltern nach dem Essen einen Kaffee tranken. Hielten wir nicht, so wurde doch, und das wurde nie vergessen, auf der Höhe der Mühle gehupt. Mein Vater wartete damals auf diesem Parkplatz mit einem Kommilitonen, der meine Mutter kannte und angerufen hatte, mit der Bitte, sie hier abzuholen. Beide waren kurz vor dem Abschluß ihres Bauingenieurstudiums an der Universität Rostock, die später nach dem Tischler und ersten Präsidenten der DDR, Wilhelm Pieck, benannt werden sollte.

Man kann ihr Verhältnis fast auf diesen Abend reduzieren, denke ich. Sie, die ihn abholt, eine Frau Anfang zwanzig, gutaussehend, mit einem Führerschein in Mecklenburg, 1959. Sie, die dachte: "Was ist denn das für ein Notkonfirmand", weil er schmal aussah von einer Tbc vor Jahren und das Sakko, das er trug, eine Nummer zu groß war. Und er, der Flüchtlingsjunge aus Pommern, der mitgenommen wurde von diesem Mädchen in eine schmale Gasse in der Schweriner Altstadt, in den Tappenhagen. In ein uraltes Haus, dessen Fassade mit roten Dachziegeln verkleidet war, gegenüber dem Kulissenhaus des Theaters und neben dem Museum. Alles steht hier auf Pfählen, in diesem Teil der Stadt, selbst das Schloß steht auf Pfählen. Er muß reingekommen sein in diese keineswegs luxuriöse Zweizimmerwohnung mit schiefen Fenstern, großer Küche und einem Bad. Es gab noch Mansarden unter dem Dach und eine zweite Wohnung im Erdgeschoß. Einen Garten nach hinten raus mit Hühnern, Kaninchen und Gemüse. Und das Haus gehörte ihnen, das zählte noch 1959, und meine Urgroßmutter hatte es zweimal gekauft in der Inflation. Hatte sich übers Ohr hauen lassen beim ersten Mal, und der Preis stieg in wenigen Wochen um Millionen. Ich bin sicher, daß er auch diese Geschichte gleich am ersten Abend hörte.

Er fand hier das, was ihm fehlte, dort in einer Runde um den Eichentisch in Sesseln und auf Stühlen. Die Urgroßeltern, die Großmutter, die Schwestern meiner Mutter mit ihren Ehemännern, und sogar der verstorbene ältere Bruder meiner Mutter, der Haus- und Geschäftserbe, der beim Baden ertrank im Alter von neunzehn Jahren und heute noch von allen Bubchen genannt wird, saß irgendwie mit am Tisch. Mein Vater war angekommen. Hier gab es eine Familie und Geld oder wenigstens viel zu essen, Autos und ein Ferienhaus in Kühlungsborn an der Ostsee, das Haus im Tappenhagen und die Samenfachhandlung in der Wittenburgerstraße. Die Partei, der er ein Jahr zuvor beigetreten war, hatte all dies gebrandmarkt, aber ihm gefiel es, da bin ich sicher. Also griff er zu, noch an diesem Abend. Nach ein paar Runden Schnaps und Bier trank er Brüderschaft mit meiner Mutter, die sich zierte und ihn nur durch die Zellophanhülle einer Pralinenschachtel küssen wollte. Aber kurz vorher schloß sie die Augen, und er zog die Folie schnell weg und drückte seinen Lippen auf ihre. Das gefiel ihr, auch wenn sie das Gegenteil äußerte.

So war es, und sie schloß die Augen und er eben nicht.

...